Das Genre unter der Lupe: Kaiju

Wenn riesige Wesen durch Städte stampfen und winzige Menschlein in ohnmächtiger Panik flüchten, dann hat man einen Kaiju-Film vor sich. In Japan blüht das Genre seit den 50er Jahren, im Westen gab es immer wieder mal ähnliche Filmmonster, aber erst Guillermo del Toro (The Shape of Water) hat mit seinem Film Pacific Rim den Begriff Kaiju dem westlichen Filmvokabular hinzugefügt. Und einiges dafür getan, das westliche Publikum für diese ganz besondere Spezies von Film-Monstern zu begeistern, kurz bevor Godzilla, King Kong und Co. mit Warner Bros.‘ Monsterverse ein Revival in amerikanischen Großproduktionen erlebten. Aber was macht die Faszination diese Genres aus, das zwischen Schmuddelkino und millionenschweren Blockbustern, naiv-dilettantischem Trash und metaphorischer Bedeutsamkeit hin und her flackert?

Was genau ist ein Kaiju?

Kaiju, japanisch für „rätselhafte Bestie“. Ob es der, die oder das Kaiju heißen muss, bleibt ungewiss, die japanische Sprache lässt das offen. Prinzipiell muss ein Kaiju kein fiktives Wesen sein, es reicht schon, wenn es seltsam ist. Es muss auch nicht unbedingt groß sein, für die Riesen der Spezies gibt es den Begriff „Daikaiju“, „große, rätselhafte Bestie“. Insgesamt könnte also fast jedes Tierwesen im Kino, vom weißen Hai bis zum Saurier, ein Kaiju sein. Aber da es für eine Filmhandlung einen gewaltigen Unterschied macht, ob die Protagonisten dem Monster im Nahkampf mit Schwert oder Schusswaffe im entgegentreten können oder ob das Monster so groß ist, dass es Menschen kaum wahrnimmt, macht es Sinn, sich hier auf die ganz großen Vertreter der Spezies Kaiju zu konzentrieren.

Das erste Kaiju

1954 ließ Regisseur Ishiro Honda (Akira Kurosawas Träume, Co-Regie) mit Godzilla zum ersten Mal die durch Atomtests aufgeschreckte Riesenechse aus dem Meer steigen und gab ihr einen Namen, der aus den Wörtern „Kushira“, Wal und „Gorira“, Gorilla zusammengesetzt war: Gojira. Was dann in der amerikanischen Übersetzung zu „Godzilla“ wurde und seitdem quasi das Label für japanische Monsterfilme ist. Honda war allerdings von einem sehr viel älteren Film fasziniert, der über zwanzig Jahre zuvor schon ein anderes Riesentier durch eine Großstadt hatte toben lassen: King Kong aus dem Jahr 1933. Wenn man es ganz genau nehmen will, kann man aber auch bis ins Jahr 1914 zurückgehen, zum Pionier des Animationsfilms: Gertie, the Dinosaur. Ja, okay, das ist ein Zeichentrickfilm. Und er ist nur zwölf Minuten lang. Und Gertie ist ein denkbar sanftes, liebenswertes Geschöpf. Aber es ist der Versuch, mit Mitteln des Films, ein riesiges Phantasiewesen zu erschaffen, das jenseits der Realität nur auf der Leinwand existiert. Und so lieb Gertie auch ist, sie tut, was Kaiju tun: ihre Riesenhaftigkeit ausspielen. Indem sie mit wenigen Bissen einen Baum frisst, ein Mammut am Schwanz durch die Gegend schleudert und einen ganzen See austrinkt.

Godzilla und Co.

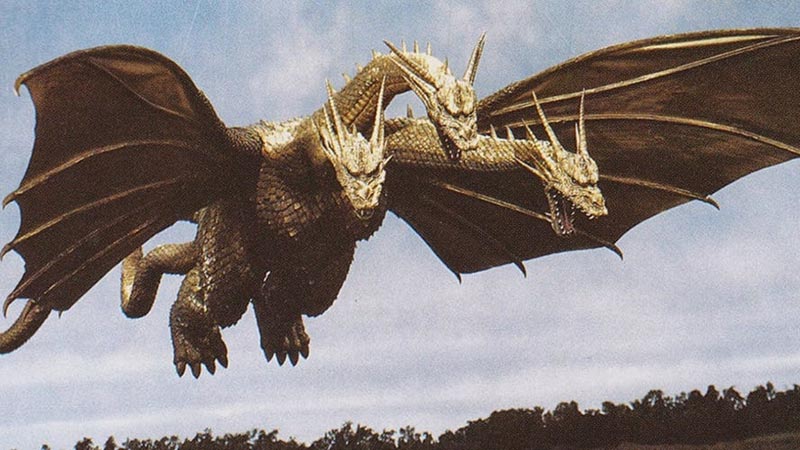

Ishiro Hondas Godzilla von 1954 bescherte dem japanischen Filmstudio Toho auf Jahre hinaus ein Zugpferd. Bis in die 70er Jahre entstanden noch 14 weitere Godzilla-Filme. Schon im zweiten Film, Godzilla kehrt zurück, agierte Godzilla nicht mehr allein, sondern hatte ein weiteres Monster als Gegner, einen stacheligen Vierbeiner namens Anguirus. Das stellte die Weichen für die Zukunft: Von nun an hatte Godzilla eine Unmenge riesiger Gegner und Verbündeter: Rodan, den Flugsaurier. Ghidora, den dreiköpfigen Drachen. Mothra, den Riesenschmetterling, erst mit einem eigenen Film unterwegs, dann ins Godzilla-Universum integriert. King Kong, allerdings in wenig vorteilhaftem Affenkostüm. Mechagodzilla, die Roboter-Echse. Und viele mehr. Als der Godzilla-Reihe der Glanz abhanden kam, ging das Billig-Studio Daiei mit Gamera an den Start, einem Schildkröten-Kaiju, das es ebenfalls zu mehr als einem Dutzend Filmen brachte. Auch in den folgenden Jahrzehnten entstanden immer wieder neue Godzilla-Filme, sodass die Gesamtzahl auf mittlerweile über 30 Filme angewachsen ist, unter anderem eine Version von Hideaki Anno (Neon Genesis Evangelion) aus dem Jahr 2016 und in jüngster Zeit der Anime-Titel Godzilla Singular Point von 2021, eine Koproduktion von Netflix und Toho Animation.

Die Verwandten aus Amerika

Auch Hollywood hatte seine ganz großen Monster, auch wenn daraus nie eine so lange, ungebrochene Tradition entstand wie in Japan mit Godzilla. Der Erfolg von King Kong schickte einige weitere Riesenaffen auf die Leinwand, ohne an das Format des ersten heranzukommen. In den 50er Jahren experimentierte Ray Harryhausen, ein Schüler von Willis O’Brian, der die Stop Motion-Sequenzen für King Kong geschaffen hatte, weiter mit dem Prinzip, Figuren mit Drahtskelett zu fotografieren und mit jedem Bild die Pose minimal zu verändern, sodass eine flüssige Bewegung entsteht. Lange vor CGI war damit eine Möglichkeit geschaffen, phantastische Gestalten auf die Leinwand zu bringen. In Filmen wie Sindbads siebente Reise oder Jason und die Argonauten setzte er seinen Schwerpunkt auf Figuren, die in einem auf Märchen und Sagen beruhenden Fantasy-Kontext existieren: ein Zyklop, eine Medusa, kämpfende Skelette. Aber auch den einen oder anderen Saurier, in Panik in New York sogar ein durch atomare Verseuchung zum Riesen angewachsenes Exemplar, das durch New York trampelt. Und das ein Jahr vor Godzilla!

Denn auch die USA hatten ihre Reihe von Monsterfilmen mit Wesen, die durch atomare Strahlung, sonst wie fehlgeleitete Wissenschaft oder böse Aliens zu riesiger Größe angewachsen waren: Jack Arnolds Tarantula ließ eine Riesenspinne auf Arizona los, in Formicula waren es riesige Ameisen, die Nevada bedrohten. Angriff der 20 Meter Frau von 1958, wo eine eifersüchtige Ehefrau zur Riesin heranwächst, zeigt schon, in welche Richtung sich das Genre entwickelte: zu trashigem, nicht ernstzunehmendem Unfug, den man nur mit sehr niedrigen Qualitäts-Ansprüchen oder mit dicker Ironiebrille genießen kann.

Godzilla made in USA

In diese Kategorie fielen auch all die Godzilla-Filme, die auf westliche Märkte kamen. Suitmation mochte in Japan jahrzehntelange Tradition haben, außerhalb der japanischen Medienwelt sah ein Mann im Gummianzug, der Modelleisenbahn-Häuschen zertrampelt, nicht überzeugend aus, sondern unfreiwillig komisch. Und den ganzen Rest an Metaphorik bekam das westliche Publikum nicht mit. So lief die Vermarktung über die Billigschiene, mit wechselnden, reißerischen Titeln und liebloser Übersetzung, die ein Weiteres dazu beitrug, die Filme trashig wirken zu lassen. Kein Wunder, dass es bis 1998 dauerte, dass eine Hollywood-Großproduktion unter Regie von Roland Emmerich (Independence Day) sich des Stoffes annahm. Und damit prompt einen Godzilla-Film machte, den bis heute keiner leiden kann. Obwohl der Film einiges zu bieten hat. Eine dynamische Echse, die sich elegant und raubtierhaft bewegt, statt tapsig und ungelenk durch Pappmaché-Welten zu stapfen. Ein pfiffiges Drehbuch, an dem die Drehbuchautoren Ted Eliott und Terry Rossio mitarbeiteten, bevor sie fünf Jahre später mit Fluch der Karibik einem anderen abgenudelten Genre zu neuem Glanz verhalfen. Einen Gastauftritt von Jean Reno (Leon, der Profi), der deutlich mehr in Erinnerung bleibt als ähnliche Rollen für internationale Stars in den späteren amerikanischen Godzilla-Filmen. Dennoch: Weder in den USA noch in Japan fand der Film sein Publikum. Vielleicht war es einfach der falsche Moment für einen westlichen Kaiju-Film. Im neuen Jahrtausend konnten Cloverfield und Pacific Rim, zwei Filme, die Kaiju ausserhalb des Godzilla-Universums präsentierten, schon mehr Erfolg einheimsen. Mittlerweile ist Godzilla definitiv im westlichen Mainstream angekommen, dank der Reihe, die mit Gareth Edwards‘ Godzilla von 2014 begann und seitdem stetig weiter wächst: dem Monsterverse von Warner Bros. und Legendary Entertainment, das Godzilla und King Kong in einem Erzähluniversum zusammenbringt und seine Kaiju in prachtvollem CGI auf die Leinwand bringt.

Das Monster und die Bombe

Als 1954, im Fukuryu Maru-Zwischenfall japanische Fischerboote in die Reichweite amerikanischer Atomversuche gerieten, Seeleute Strahlenschäden erlitten und kontaminierter Fisch in den Handel geriet, war das für die japanische Bevölkerung, die nur wenige Jahre zuvor den Abwurf der Atombomben über Hiroshima und Nagasaki erlebt hatten, ein Schock, der alte Ängste aufrüttelte. Noch im selben Jahr kam Godzilla ins Kino. Auch hier sind Fischerboote die ersten Opfer der Gefahr auf dem Meer. Nur dass sie hier die Gestalt eines riesigen Sauriers erhält, den Atomtests erweckt und zu monumentaler Größe haben anwachsen lassen. Die Parallelen liegen auf der Hand. Godzilla trifft auf die Stadt wie die Atombombe: unerwartet, unaufhaltsam, mit monumentaler Zerstörungskraft. Aber auch seltsam absichtslos, unbeteiligt, ungezielt trampelt er nieder, was ihm in den Weg kommt, ohne dass ihn das besonders zu interessieren scheint. Absichten, Interessen oder Meinungen hat eine Bombe ja auch nicht. Nun kann man den Abwurf der Atombomben im historischen Kontext des zweiten Weltkriegs durchaus einordnen, wo es Ziele und Absichten durchaus gab. Aber für den emotionalen Schock, den Abwurf einer nie gekannten Bombe aus heiteren Himmel miterlebt zu haben, war Godzilla wohl die Metapher, mit der das Publikum unmittelbar etwas anfangen konnte.

In den weiteren Godzilla-Filmen verblasst das Motiv allerdings immer weiter. Godzilla zerstört zwar regelmäßig Städte, hat aber jetzt jede Menge andere Gegner. Ab und zu tauchen verwandte Themen auf, da gibt es Kaiju, die durch Umweltverschmutzung oder Genmanipulation entstehen. Aber diese Aspekte stehen eher am Rand des Geschehens.

Wie inszeniert man ein Kaiju?

Mit Vorsicht. Denn Kaiju stellen die Bereitschaft des Publikums, sich auf die Illusion einzulassen, auf eine ziemlich harte Probe, zumal bei unvollkommener Tricktechnik. Und sie können nicht viel. Kämpfen, zerstören. Leinwandpräsenz und Körpersprache. Das war es fast schon, aber können sie richtig gut. Wenn das Publikum mitgeht. Hat man das Publikum verloren, wirkt das prächtigste Kaiju nur noch wie ein lächerlicher Popanz. Für Kaiju-Auftritte gilt die Faustregel: In jeder neuen Szene muss das Kaiju etwas anderes tun, sonst wird es langweilig. Ein Salto nach einem Purzelbaum ist beeindruckend, ein Salto und danach noch einer und noch einer ist es nicht. Also am besten ganz klein anfangen, mit einem Blick auf einen Meeresstrudel, eine Tatze oder einen peitschenden Schwanz. Immer mehr zeigen, Raum nach oben lassen und stetig auf das Finale hinarbeiten. Auch, wenn man dank CGI nicht mehr verschleiern muss, dass da gar kein Monster ist, sondern nur eine Tüte voller Filmeffekte, lohnt es sich aus dramaturgischen Gründen, so zu arbeiten, denn sonst sieht das Publikum jede Menge Kaiju-Momente, verliert aber das Interesse. Was Kaiju so gar nicht können, ist Sinn und Zusammenhang, das muss von woanders kommen. Daher all die Szenen, wo etwa ein Wissenschaftler das Kaiju erklärt oder ein Beobachter wie ein Sportreporter kommentiert, was die Kaiju tun. Das kann man mehr oder weniger elegant machen, drumherum kommt man nicht. Auch wenn Fans immer wieder beteuern, dass sie nur die Monsterszenen sehen wollen, nicht den Rest.

Der Drang, dem Kaiju nahezukommen

Im ersten Film war Godzilla noch eindeutig der Antagonist, destruktiv, unverwundbar, unerklärlich. Aber auch faszinierend. Zu einem Wesen, das so starke Gefühle hervorrufen kann, will man als Zuschauer eine Beziehung aufbauen, will es kennenlernen, ihm nahekommen. Auch, wenn die Handlung einem völlig klar gemacht haben sollte, dass das eigentlich gar nicht geht. Auch hier gilt die Regel: Das Monster muss immer wieder etwas Neues tun. War es anfangs unnahbar, kommt es dem Menschen vielleicht Stück für Stück näher. Schon im ersten Film war ein Wissenschaftler, der Godzilla lieber erforschen als vernichten wollte. Im zweiten Film ist schon nicht mehr die Menschheit Godzillas Primärziel, sondern ein anderes Monster. Und immer wieder wird darauf hingewiesen dass er nicht böswillig ist, sondern nur tut, was er als Kaiju halt tun muss. Von da ist es nur ein Katzensprung zu der Vorstellung, dass er andere Monster bekämpft, um uns vor Schlimmerem zu bewahren. Godzilla, ein Freund der Menschheit? Da das Franchise immer mehr ein Kinderpublikum ansprach, wurden die Filme immer bunter und Godzilla immer harmloser. Er bekam sogar Nachwuchs, den pummeligen Minilla, dem er das Feuerstrahl-Spucken beibringt. Die Gamera-Reihe setzt bei dieser Entwicklung noch eine Schippe drauf, da hat das Kaiju einen besonderen Draht zu Kindern und Kinder retten ein ums andere Mal die Welt vor Außerirdischen oder sonstigen Schurken. Allerdings schafft es das Genre immer wieder, sich aus dieser Sackgasse herauszuarbeiten und mit der nächsten Film-Generation Harmlosigkeit und Niedlichkeit wieder hinter sich zu lassen. Denn das Monster muss immer wieder etwas anderes tun, um interessant zu bleiben.

Der Mann im Anzug

Honda und sein Tricktechniker Eiji Tsuburaya hatten bei ihrem ersten Godzilla-Film eigentlich die im Westen gängige Stop-Motion-Technik anwenden wollen, waren damit aber nicht zurechtgekommen war. Daher hatte Tsuburaya einen anderen Weg eingeschlagen: Suitmation. Mit anderen Worten: Anstatt eine kleines Modell des großen Kaiju zu benutzen, schlüpfte ein Schauspieler in ein Godzilla-Kostüm und bewegte sich durch eine größenangepasste Miniaturlandschaft. So gut er das in einem schweren, sichteinschränkenden Gummianzug eben konnte. Das war für die 50er Jahre schon eine Technik, die eindrucksvolle Bilder produzieren konnte. Für das japanische Publikum waren diese Bilder so prägend, dass diese Technik über Jahrzehnte hinweg beibehalten wurde, selbst als das im Rest der Welt schon als längst überholt galt und vom Publikum nicht mehr als glaubwürdig akzeptiert wurde. Selbst wenn westliche Fans überlegen kichernd auf den Moment warten, wo man den Reissverschluss am Kostüm sieht – so und nicht anders muss Godzilla aussehen. Auch wenn so manches Kaiju auch in relativ neuen Filmen damit für westliche Augen eher den Charme der Augsburger Puppenkiste verströmt. Selbst die mit CGI entstandenen Godzilla-Versionen orientieren sich immer noch in den Proportionen und Bewegungsabläufen der Echse an den Mann im Gummianzug der 50er Jahre. Nur Roland Emmerichs Godzilla sah eleganter aus und wurde dafür weltweit mit jahrzehntelanger Missachtung bestraft.

Sind Menschen langweilig?

Immer wieder die gleiche Kritik bei Kaiju-Filmen: Die Monster sind ja eindrucksvoll anzusehen. Aber das menschliche Drumherum, das ihren Auftritt einrahmt, will so gar nicht das Zuschauerinteresse wecken. Das kann mehrere Gründe haben. Die japanischen Godzilla-Filme kamen im Westen als skurriler Trash an, grob geschnitten, schlampig übersetzt und synchronisiert, zu einem Publikum, das keine Ahnung vom kulturellen Hintergrund hatte. Es fällt schon schwer genug, sich in Filme aus einem anderen Kulturkreis und mit anderen filmischen Erzähltraditionen hineinzudenken, aber umso mehr, wenn man eine so verhackstückte Version sieht, wo die visuellen Reize noch die zugänglichsten sind. Aber auch die Monsterverse-Filme, wo das westliche Publikum des 21. Jahrhunderts nicht mit zeitlicher und kultureller Distanz zu kämpfen hat und bekannte Gesichter zu sehen kriegt, bekommen immer wieder diesen Vorwurf zu hören.

Wahrscheinlich hat es mit der Größe zu tun. Sicher, in einem Monsterfilm will man das Monster sehen. Aber etwa zu Alien hat noch nie jemand geschrieben, dass der Film mit weniger Ripley und mehr Monster ein besserer Film wäre. Wenn das Monster allerdings so groß ist, dass Menschen wie Ameisen wirken, wird jegliche Interaktion schwierig. Gegen einen Hauptdarsteller anzuspielen, der nicht spricht, nicht interagiert und scheinbar auch nichts will, außer beim Gehen Städte zu zerstören, das ist für menschliche Darsteller schon eine verdammt harte Nuss. Und für Autoren, die Szenen für ihre Kaiju und ihre menschlichen Akteure schreiben müssen, eine ordentliche Herausforderung. Es sei denn, man stellt den menschlichen Akteuren King Kong gegenüber, der schon mal mit Menschen interagiert. Aber da gehen die Lorbeeren eher an Kong. Oder, man lässt seine Protagonisten genauso groß werden wie ein Kaiju und sie als Gegner in Betracht kommen, deshalb funktioniert Pacific Rim mit seinen Mechas gegen Kaiju. Oder der Autor entscheidet sich, auf mit den Monstern konkurrierende Handlungsbögen und Love Interests weitgehend zu verzichten und sich auf die katastrophalen Folgen der Monsteraktionen auf die Bevölkerung zu konzentrieren, wie etwa im ersten Godzilla oder Shin Godzilla von Hideaki Anno. Das wird dann eine eher spröde, düstere Angelegenheit. Man kann aber auch einfach hinnehmen, dass Menschen in einem Kaiju-Film nicht im Mittelpunkt stehen, sondern nur bescheiden die wahren Stars glänzen lassen dürfen, als Stichwortgeber, Erklär-Bär oder Pausenfüller. Und schon genug erreicht haben, wenn sie diesen Job sauber und zügig machen.

Kaiju-Filme bieten ganz große Bilder und kitzeln an Urängsten. Sie reizen die Fähigkeit des Kinos, Welten jenseits der Realität zu erschaffen, bis zum Anschlag aus. Sie lassen den Zuschauer staunen und sich gruseln, oder sich mit einer ordentlichen Schippe Ironie von Staunen und Grusel distanzieren. Sie können als Trash daherkommen oder zum Welterfolg werden. Sie können politische Botschaft sein oder einfach nur Kinderquatsch. Und vor allem machen sie Spaß.