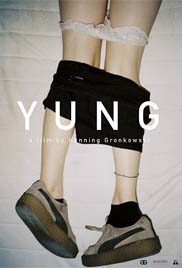

Yung

Die Nächte durchtanzen. Drogen und Sex ausprobieren. Anders reden als Erwachsene. Komische Klamotten anziehen. Was man wohl machen muss, wenn man unter 20 ist. Wächst man in der Provinz auf, muss dafür die Dorfdisko, ein paar Bier und Abhängen am Baggersee genügen. Verbringt man seine Jugend in Berlin, steht einem die unüberschaubare Vielfalt der Berliner Clubkultur zur Verfügung. Regisseur Henning Gronkowski (Teens on Age), der selbst jahrelang in dieser Szene zu Hause war, folgt quasidokumentarisch vier Mädchen im Teenageralter durch das Berliner Nachtleben. Am 24. Juli 2020 erscheint der Film auf DVD.

Das Leben von Janaina, Emmy, Joy und Abbie dreht sich vor allem ums Feiern: Sie gehen in Clubs, zu Parties, auf Festivals. Janaina finanziert sich diesen Lebensstil durch Webcam-Sex und gelegentliche Verabredungen mit älteren Männern. Emmy ist großzügig tätowiert, steht auf Mädchen und nimmt mehr Drogen, als ihr gut tut. Aber sie ist sicher, dass sie ihr „fucking Abi“ schon machen wird. Joy dealt und sinniert über Liebe und Sex. Abbie rappt passabel und träumt von LA, wo die geilsten Parties der Welt steigen. Zusammen driften sie durch die Berliner Amüsierlandschaft, konsumieren eine Menge Drogen, probieren Sex mit Jungs oder Mädchen aus und führen auf dem Heimweg im Morgengrauen beim Auf-die-Straße-Pinkeln Freundinnen-Gespräche über dies und das. Ab und zu sprechen sie auch direkt in die Kamera über große Themen wie Tod, Sex oder Eltern.

Fiktion oder Doku?

|

|

| Originaltitel | Yung |

| Jahr | 2018 |

| Land | Deutschland |

| Genre | Doku-Drama |

| Regie | Henning Gronkowski |

| Cast | Janaina: Janaina Liesenfeld Emmy: Emily Lau Joy: Joy Grant Abbie: Abbie Dutton Tyrell: Tyrell Otoo |

| Laufzeit | 95 Minuten |

| FSK |  |

| Veröffentlichung: 24. Juli 2020 | |

Gerade mal zehn Seiten lang war die Drehbuchskizze, als Henning Gronkowski begann, mit seinen Darstellerinnen an Yung zu arbeiten. Er hatte unter einer Vielzahl jugendlicher Laien vier Mädchen um die 18 ausgesucht, die in der Berliner Clubszene unterwegs waren. Zusammen entwickelten sie die Szenen und Figuren auf der Basis eigener Erlebnisse. Darum tragen die Figuren auch die Klarnamen ihrer Darstellerinnen. Wo eigenes Erleben endet und Fiktion beginnt, wissen wohl nur die Darstellerinnen selbst. Janaina, Emmy, Joy und Abbie spielen „sich selbst“. Oder doch nicht? Der Zuschauer erfährt es nicht. Jedenfalls tun sie es mit so viel Mut, Selbstvertrauen und Energie, dass der Zuschauer gern an die unbedingte Authentizität des Gezeigten glauben möchte. Wenn es nicht hin und wieder die Momente geben würde, wo man merkt, dass sie Laiendarstellerinnen sind. Die Momente, die Reality TV oft so schmerzhaft machen, weil die Protagonisten zu dilettantischen Darstellern ihrer selbst werden. Wo vermutlich tiefgefühlte Sätze hölzern und geschraubt klingen, weil die Schauspieltechnik halt nichts besseres hergibt. Viele Momente gibt es davon glücklicherweise nicht, aber bei einer solchen Herangehensweise an das Thema sind sie wohl unvermeidlich.

Das Leben hat keinen Spannungsbogen

Der Film verzichtet fast völlig auf eine stringente Handlung. Viele Dinge passieren, aber ein Spannungsbogen mit Auflösung wird nie daraus. Wie im richtigen Leben eben. Auch das gibt dem Film diese besondere Prise Authentizität. Es erschwert aber leider auch, dass der Zuschauer Interesse für die Figuren und ihre Erlebnisse aufbringen kann. Denn so skandalös die Geschehnisse auch sind, Parties und Drogen machen sehr viel mehr Spaß, wenn man selbst beteiligt ist, als wenn man zuschaut, wie andere tanzen und konsumieren. Manchmal blitzen Sätze auf, die Geschichten werden könnten. Etwa von Abbie: „2010 befahl Gott unserer Familie, nach Berlin zu ziehen und eine Kirche zu gründen. Aber dann wurde nichts daraus und dann war mein Vater im Knast.“ Oder ein ältlicher Freier von Janaina: „Ich habe einen Pool im Garten. Meine Enkel kommen jeden Tag. Aber nur wegen dem Pool, nicht wegen Opa.“ Doch mehr erfährt man nicht, statt dessen kommt nur die nächste Party, das nächste Festival.

Sie sind jung und brauchen das Geld

Drogen nehmen, Drogen verkaufen, Sex für Geld. Yung arbeitet alles ab, was seit Wir Kinder vom Bahnhof Zoo Eltern und Sozialarbeitern schlaflose Nächte bereitet. Aber Gronkowskis Protagonistinnen sind keine Opfer der Sucht, der Zuhälter, der Gesellschaft. Sie gehen denkbar selbstbewusst mit ihrem Lebensstil um. Sie machen das eben. Weil sie es können. Weil sie es im Griff haben. Weil es alle machen. Und in dem handlungslosen Fluss der Dinge von Yung bleiben ihre Taten seltsam folgenlos. Janaina klappt eben das Notebook zu, wenn Mama ins Zimmer kommt, dann strippt sie vor der Webcam weiter. Ab und zu bekommt sie das Wort „Schlampe“ zu hören. Emmy steht einmal völlig zugedröhnt im Raum, mehr Drogenelend sieht man nicht. Aber genervt ist sie, wenn ihre Freundinnen sich dauernd Sorgen machen. Beide Mädchen bürsten negative Kommentare rigoros ab. Was ist schon dabei, Sex zu haben? Und Drogen nehmen doch alle! Eine bemerkenswert selbstbewusste Haltung. Und bemerkenswert, dass der Film diese Haltung einfach so stehen lässt und weder durch Wort noch Bild kommentiert. Kein erhobener Zeigefinger, nirgends. Kein „Aber wehe, wenn ich auf das Ende sehe!“ Leider macht das die Dinge auch belanglos. Kein Konflikt, keine Entwicklung, keine Spannung. Hat man sich daran gewöhnt, dass die Protagonistinnen all diese Dinge eben tun, ist das so aufregend, als sähe man ihnen beim Handballtraining oder Rasenmähen zu.

Fazit

Toll treiben es die jungen Leute heutzutage. Aber das Geschehen lässt den Zuschauer seltsam kalt. Yung mag ein Film sein für Menschen, die selbst in dieser Szene unterwegs sind. Oder für Provinzjugendliche, die einen Blick auf das schrille Nachtleben der Großstadt erhaschen wollen. Gehört man weder zu den einen noch den anderen, fühlt man sich ein wenig wie das arme Schwein, das auf der Party nüchtern bleiben muss, um die unbekümmert feiernden Kumpels später nach Hause fahren zu können. Mittendrin und trotzdem unbeteiligt.

Toll treiben es die jungen Leute heutzutage. Aber das Geschehen lässt den Zuschauer seltsam kalt. Yung mag ein Film sein für Menschen, die selbst in dieser Szene unterwegs sind. Oder für Provinzjugendliche, die einen Blick auf das schrille Nachtleben der Großstadt erhaschen wollen. Gehört man weder zu den einen noch den anderen, fühlt man sich ein wenig wie das arme Schwein, das auf der Party nüchtern bleiben muss, um die unbekümmert feiernden Kumpels später nach Hause fahren zu können. Mittendrin und trotzdem unbeteiligt.

© Alamode Film

Seit dem 24. Juli im Handel erhältlich: